题目内容

(请给出正确答案)

题目内容

(请给出正确答案)

阅读下面文字.回答有关问题: 做氢气与氯气反应的演示实验,通常是在空气中点燃H2,然后把导管缓缓

阅读下面文字.回答有关问题:

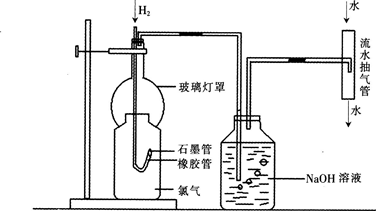

做氢气与氯气反应的演示实验,通常是在空气中点燃H2,然后把导管缓缓伸入盛满氯气的集气瓶中。下面是某老师对此实验的改进:

如下图所示。在玻璃灯罩细口端塞一双孔胶塞。一孔塞入通入氢气的导气管,另一孔通过玻璃导管与NaOH溶液相连,盛有NaOH溶液的集气瓶与流水抽气管相连。当将点燃后的氢气伸入盛有氯气的集气瓶中时.玻璃灯罩恰好将盛有氯气的集气瓶的瓶口罩住,产生的HCl气体被氢氧化钠吸收.

结合上述材料,简要回答问题:

(1)简述上述实验中流水抽气管的作用?

(2)该实验设计有哪些优点?(写出3个方面) f

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案

更多“阅读下面文字.回答有关问题: 做氢气与氯气反应的演示实验,通…”相关的问题

更多“阅读下面文字.回答有关问题: 做氢气与氯气反应的演示实验,通…”相关的问题